الأساس المنطقي

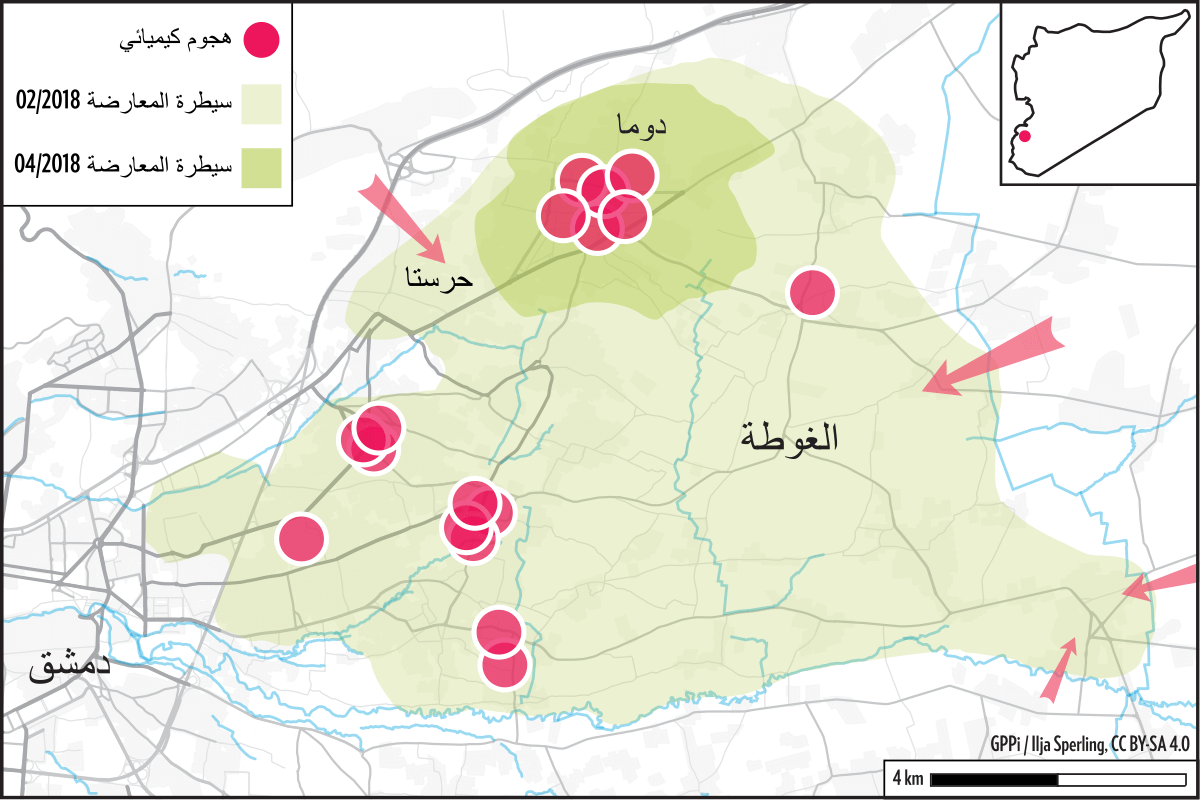

مضت الحرب قدماَ ودفعت الحكومة السورية بعملياتها العسكرية في أرجاء البلاد، مستعيدة حلب في 2016 ورقعاً جغرافية في وسط البلاد عام 2017. في كانون الثاني/يناير 2018، بعد فشل المفاوضات السياسية التي رعتها روسيا، استعدّ الأسد وحلفاؤه لإسقاط الغوطة الشرقية، التي تسيطر عليها المعارضة، خارج دمشق مباشرة. هذا الجيب الذي آوى مئات آلاف السكان والنازحين، كان رمزاً من رموز المقاومة الرافضة للركوع أمام النظام السوري وهي في مرمى مسامع مركز حكم هذا النظام.

خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة، قام النظام وحلفاؤه الروس باتّباع استراتيجية مُحطِّمة ثلاثية الأجزاء تشتمل على عنف عشوائي شديد، عمليات عسكرية برية، ومفاوضات موازية لما يسمى باتفاقات المصالحة – وهي عملياً اتفاقات استسلام بحتة رغم اسمها الذي لا يدل على ذلك. بتتابع سريع، استسلمت مستوطنة تلو الأخرى في الغوطة الشرقية تحت الضغط المتراكم لسنين من الحصار والعنف الهائل والعشوائي لهذه الحملة العسكرية.

دوما 2018: كسر إرادة الصمود

دوما، وهي من المعاقل المبكرة للمعارضة، كانت المدينة التي قاومت لأطول فترة، حيث أمل مقاتلو المعارضة المحليون هناك أن يصمدوا فترة كافية لتكفل لهم اتفاقاً مرضياً مع محاوريهم الروس. ولكن، رغم شراستهم في القتال على الجبهات، كان مصير المدنيين هو ما سينهي طموحهم.

في حين سقطت بلدات محيطة بالغوطة الشرقية بأيدي القوى الحكومية، زاد عدد المدنيين الذين انتقلوا إلى عمق دوما، ما زاد الضغط على الموارد المحدودة أصلاً. كان الماء والطعام محدودين، والمراكز الطبية ترزح تحت ضغط شديد 1. بدافع الحماية، احتشد السكان في الأقبية، التي لم تكن مصممة لاستضافة الناس لفترات طويلة من الزمن، ما قاد إلى انتشار الأمراض.

ولكنهم علموا أنه مهما كان نوع الحماية التي تقدمها هذه الملاجئ فهي محدودة – كونه أثقل من الهواء، تجد الأسلحة الكيميائية طريقها إلى المخابئ. في هكذا حالات، كان من الأفضل للمدنيين أن يكونوا على سطح أكثر ارتفاعاً يتعرضون فيه لخطر القصف التقليدي. لكن المزيج بين القصف التقليدي والقصف الكيميائي ترك المدنيين بلا مخبأ.

"من البديهي أنه في أي حادثة قصف، يحتمي الناس في الملاجئ، في حين عند القصف بالسلاح الكيميائي، الإجراء الأولي كان الصعود إلى مكان مرتفع. هذه المعلومات الأساسية ليست مُدركة من قبل جميع الناس، وحتى لو كنت مدركاً، ليس هنالك طريقة لتحديد نوع الهجوم قبل حدوثه أو في لحظة حدوثه." 2

إلى جانب عدم التأكد من الناحية المادية، كان للهجمات آثار نفسية كارثية على الناس. في حين شكلت الأسلحة الكيميائية نسبة صغيرة للغاية من كل الذخائر التي استُخدمت في الغوطة الشرقية (قام المسعفون الأوليون بعد أكثر من 23,000 قذيفة مقابل 19 اعتداءً بالكلورين فقط)، تحدث الناجون من الحصار عن الخوف والشائعات المحيطة بالاعتداءات بالغازات، والتي كانوا يتوجّسونها، على أنها كانت منتشرة على نطاق واسع بين الناس، والعديد منهم أصيبوا باضطرابات نتيجة اعتداءات السارين التي تمت على المنطقة في آب/أغسطس 2013. قال أحد الناشطين من دوما أن السكان كانوا يتكلمون بتشاؤم عن إمكانية الموت من القصف أو من الغاز: "كان [المدنيون] يقولون أن الموت بالسلاح الكيميائي [كان] موتاً رحيماً" لأنه على الأقل يترك الجسد كما هو. أما ناشط آخر فقال أنه "موتٌ بلا دماء" – دافعاً للمخيلة عائلات بكاملها تختنق بصمتٍ في نومها.

"استخدام النظام للأسلحة الكيميائية كان ممنهجاً في الغوطة الشرقية منذ البداية. كان الهدف دائماً استهداف المدنيين. ينطبق ذلك أيضاً على الأسلحة التقليدية وعلى حصار الإقليم، الذي استهدف المدنيين اقتصاديّاً، ونفسياً، ومعنوياً." 3

بحسب الصحافي، كان الأساس المنطقي الذي استندت عليه الحكومة لتستهدف المدنيين هو الضغط على مجموعات المعارضة المسلحة لترك المنطقة. طالما كانت قوات المعارضة مسيطرةً، يمكن للنظام الاستمرار بقصف المدنيّين، ما يطيل أمد الحال البائس. وافق على هذه النظرية ممثلٌّ لأحد المجموعات العسكرية: "عندما لم يعد النظام قادراً على السيطرة على المناطق الاستراتيجية، استخدم المدنيّين ليضغط علينا. بمعنى آخر، عندما لم يكن النظام قادراً على اختراق الجبهات، أراد أن ينتقم باستهداف المدنيّين حتى يتمكن من مطالبة الفصائل المسلحة بمغادرة المنطقة." نجح سلوك النظام هذا: حيث وجه المدنيون جام غضبهم على الفصائل المسلحة. خاطر المدنيّون بحياتهم، وقاموا بالتظاهر في المدينة خلال فترات الهدوء القصيرة بين جولات القصف، مطالبين الوصول إلى تسوية. مع كل هجوم، علت أصوات المدنيين وزاد ضغطهم.

في 7 نيسان/أبريل 2018، استُهدفت مدينة دوما بضربة كيميائية أخيرة ومُحبطة، نتج عنها مقتل 43 شخصاً على الأقل، وإصابة الكثيرين.

كما أثبت لاحقاً محقّقون دوليون، حوالي السابعة والنصف مساءً وفي وسط معمعة من القصف التقليدي، أقلعت حوامة من قاعدة الضمير الجوية وألقت بذخائر كيميائية على مبنىً سكنيّ كان يستخدمه عشرات السكان المحليّين كملجأ. مع سقوط الذخائر على سطح البناء، أخذ الغاز ينسكب ببطءٍ إلى الأسفل عبر الدرج، قاتلاً عشرات السكان الذين حاولوا بالفطرة، أو بحكم العادة، الجري نحو الأعلى. في الوقت ذاته، استمر القصف الشديد ما أخر وصول المسعفين الأوليّين ساعة كاملة قبل أن يصلوا إلى المبنى رغم كونه على بعد مئات الأمتار فقط. لاحقاً في تلك الليلة، عذر السكان على مجموعة ثانية من الذخائر كانت قد وقعت على مبنىً آخر.

"نزلت إلى الملجأ، وكان مشهد المذبحة يتجلى بوضوح أكثر. كان هنالك جثث أطفال مترامية في الأرجاء، والزبد يغطّي أفواههم. لم أستطع المكوث هناك لأكثر من ثلاث ثوانٍ، حيث بدأ أنفي بالسليان وعيناي امتلأتا بالدموع، كما فقدت توازني. قام صديقٌ لي بسحبي إلى الخارج سريعاً، وذهبنا إلى المحطة الطبية حيث تم تطبيق الإسعاف الأولي عليّ. غسلت وجهي بالماء وتم بخّي به." 4

بعد ذلك بساعاتٍ فقط، وافقت قوات المعارضة على الاستسلام.

في اليوم التالي، استسلمت المدينة بعد اتّفاق "مصالحة" توسّطت روسيا لتحقيقه. وصفت مديرة مركزٍ نسائيّ في الغوطة الشرقية الهجوم الأخير على أنه "الضربة القاضية، التي تركنا بعدها المنطقة. حتى لا تكون هناك إعادة لمجزرة 2013، كان لدينا خياران: إما أن نذهب إلى النظام أو إلى شمال سوريا." بحسب الجيش الروسي، غادر 21,145 مدنيّ ومقاتل من أكبر مدينة في الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري القابع تحت سيطرة المعارضة. بالمجمل، اختار 67,680 فرداً من كافة أرجاء ذلك الجيب الهرب بدلاً من التصالح مع الحكومة. تم إرسال ضعف ذلك العدد إلى مخيمات نازحين يديرها النظام.

بالنسبة للبعض، جاء الهجوم الأخير كمفاجئة – حتى تلك اللحظة، كانوا يتأملون أن يتلقّوا بعض الدعم من المجتمع الدولي. بحسب توصيف أحد العاملين في الهلال الأحمر العربي السوري: "اعتقدنا أن المجتمع الدولي لن يسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً، خاصة في مرحلة كهذه." الضربات الصاروخية التي أطلقتها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا على مواقع حكومية رداً على هجوم 7 نيسان/أبريل لم تغير كثيراً قناعة الناس بأنه قد تمّ التخلي عنهم. شرح أحد الناشطين أن حرية النظام الظاهرة في استخدام الأسلحة الكيميائية قادت السكان المحليين إلى إدراك جمعيّ مفاده أن "لا شيء ولا أحد سيحمي المدنيين من عنف النظام وبطشه،" تاركاً الاستسلام أو الموت بمثابة النتيجتين الواقعيّين الوحيدين.

المنطق العملياتي: استهداف المجتمعات

في دوما، نجحت الحكومة السورية في توظيفها للأسلحة الكيميائية لترهيب الانتفاضة المحلية وكسر ظهرها من خلال استهداف السكان الذين دعموها. هذا نمط أساسي يندرج تحت الاستراتيجية العسكرية للحكومة السورية عبر السنوات.

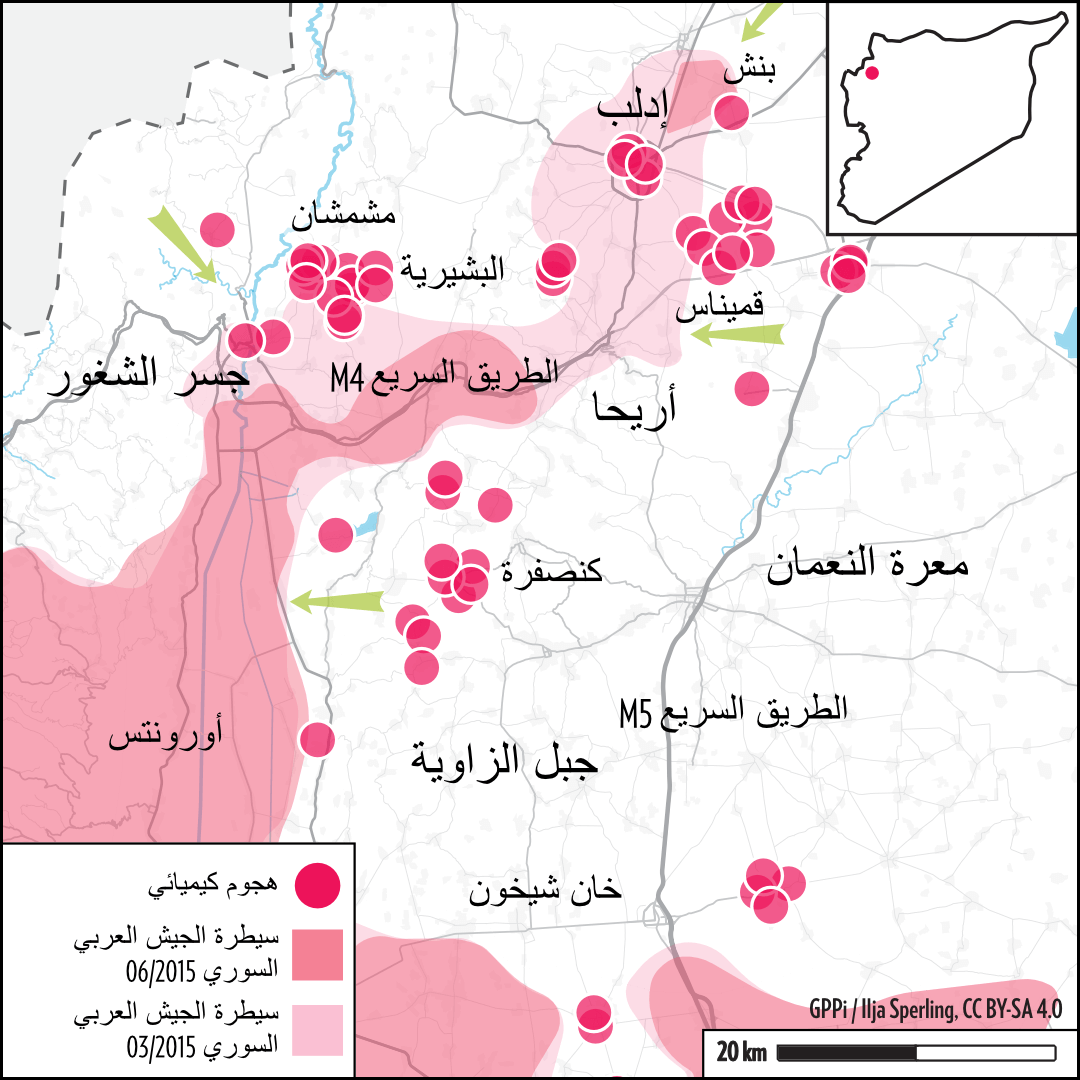

بدلاً من محاولة استهداف فصائل الجنود أو المواقع العسكرية، كانت الأسلحة الكيميائية باستمرار تُستخدم على عدد من المجتمعات المعروفة بكونها مراكز للمعارضة. بمعنى أنها البلدات التي ينحدر منها المقاتلون، حيث لديهم دعم معنوي وحماية مادية، وحيث يدعم المدنيون الانتفاضة. معاً، شكلت البلدات الخمس التي استهدافها بأشد درجات الشراسة بالأسلحة الكيميائية خلال سنوات الحرب نسبة 25% من كل الهجمات – وشكلت البلدات العشرة التي تم استهدافها بشدة فائقة نسبة 40%.

إدلب 2015: ضربات عقابية في وقت الهزيمة

مدرسة دمشق في مكافحة التمرّد

في حين كان لمقاربة النظام المتمثلة باستهداف معاقل المعارضة بشكل عشوائي بالكلورين أثرٌ مباشر ضئيل على التحركات اليومية على خطوط الجبهة، كان لاستخدامها منطقٌ تامّ في سياق الاستراتيجية العسكرية العامة للنظام.

نظراً لشحّ الموارد والطاقة البشرية، والاعتماد على أساس الطائفية والريعية غير المستقرّ، اتّبع النظام وداعموه استراتيجية عسكرية تعتمد على معاقبة السكّان الذين يدعمون أو يؤون مقاتلي المعارضة. بخلاف أساليب كسب "القلوب والعقول" التي تفضلها الديمقراطيات الغربية المعاصرة، كانت هذه المقاربة نحو مكافحة التمرّد – والتي تسمّى أحياناً " تجفيف المستنقع" – بعيدة عن السعي لجذب الناس الداعمين للمعارضة من خلال تقديم التنازلات والخدمات. على العكس، فإنها تهدف إلى تكبيدهم آلاماً لا تحتمل حتى يتوقفوا عند دعم المجموعات المعارضة أو يهربوا من الأماكن الخارجة عن سيطرة النظام، وبهذا تضعف حوكمة الفصائل المعارضة ويسهل على الحكومة التحكم بالناس من خلال تقديم الدعم.

في 2012، بدأ بذلك النظام السوري تصعيد استراتيجيته العسكرية المعتمدة على العنف العشوائي ضد تلك المناطق من البلاد التي سبق وتخلصت من سيطرة النظام. 5 بدءاً من أيار/مايو، بدأت القوات الجوية العربية السورية بالتحليق في مهام قصف منتظم على مدن مكتظة بالسكان، مثل حمص. في آب/أغسطس، ظهرت البراميل المتفجرة للمرة الأولى في محافظة حلب. هذا وتم ارتكاب أول اعتداء مسجل بالأسلحة الكيميائية يمكن نسبه للحكومة السورية لاحقاً في العام نفسه، مجدّداً في حمص.

بحسب بيانات تم جمعها وتأكيدها على يد مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، شكل المدنيّون 92% من ضحايا أنواع العنف العشوائي، كالقصف والاعتداء بالغاز والحصارات. تماشياً مع الأنماط العملياتية الّتي تم وصفها سابقاً، تزامنت الاعتداءات التقليدية والكيميائية مع بعضها البعض. على سبيل المثال، أحد السوريين الذين تمكنوا من الذهاب إلى الأردن أخبر منظمة هانديكاب انترناشونال أنه وخلال اعتداء كبير بالأسلحة الكيميائية على قرية مجاورة، قام السكان الذين "رأوا صواريخاً" بالاختباء في الأقبية "خوفاً من أن تنهار الجدران عليهم" - لكنهم اختنقوا لاحقاً بسبب الغاز الثقيل. في عدد من الحالات، قصفت طائرات الحكومة السورية وروسيا المستشفيات بعيد استقبالها لضحايا الأسلحة الكيميائية.

هكذا، وبرغم تصلّب خطوط الجبهة مع الوقت، استمرّ عدد الضحايا المدنيين بالتصاعد: حيث قفزت نسبة الضحايا المدنيين نتيجة العنف العشوائي من 4% في العام 2011 إلى 48% في العام 2012، لتصل لاحقاً إلى ذروتها الصاعقة بنسبة 88% في العام 2017. كان النساء والأطفال على وجه الخصوص أكثر عرضة للأذى جراء قصف الأماكن السكنية. نسبتهم بين المدنيين الذين لقوا حتفهم ازدادت قرابة ثلاثة أضعاف من 13% في العام 2011 إلى ذروتها بنسبة 38% في العام 2016.

في ظل هكذا ظروفٍ مليئة بالعنف، باتت الحياة المدنية الآمنة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شبه مستحيلة. في نيسان/أبريل 2012، أي بعد اندلاع الانتفاضة بسنة ولكن قبل التصعيد في القصف العشوائي، قدرت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 65,000 سورياً قد هربوا إلى دول مجاورة. بعد ذلك بثمانية أشهر، نمى ذلك الرقم بأكثر من ثلاثة عشر ضعفاً، ليصل إلى 750,000.

لا تتبع أنماط النزوح تحرّكات الجبهات فقط، بل أيضاً شدّة العنف. هرب عدد هائل من الناس من المناطق التي كانت خارج سيطرة الحكومة ولكن ضمن نطاق استهدافها بالطيران أو سلاح المدفعية بعيد المدى. بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، كان العنف العشوائي الموجه ضد الأماكن المسكونة أحد أبرز دوافع هرب السوريين. في وقت كتابة هذا التقرير، كان حوالي نصف وصولاً إلى ثلثي سكان سوريا ما قبل الحرب قد نزحت سواء إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو إلى خارجها.

هكذا، حتى إذ استمرت الحكومة السورية بخسارة مساحات من الأرض لصالح قوات المعارضة على الجبهات، نجحت في هدفها السياسي المتمثل بفصل الفصائل المسلحة عن السكان المدنيين. لهذا، حتى في أسوأ حالاتها خلال عملية إدلب عام 2015، استمرات بإعطاء معاقبة المدنيين الجماعية الأولوية بدلاً من دعم قواتها جوّياً. لم يكن هدفها الأساسي السيطرة على الأراضي، بل خلق ميزة استقرار أو نسبي للمناطق الموالية للحكومة. بالمقارنة مع العنف والدمار والفراغ في حوكمة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، بدت حكومة بشار الأسد مستقرة ويمكن الاعتماد عليها.

من المهم أيضاً كان نجاح النظام السوري بربط العنف الذي يقاسيه المدنيّون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بوجود الفصائل المسلحة. أظهر مسح يمثل مواقف اللاجئين في تركيا أن السوريين الذين عانوا مباشرة من العنف العشوائي – في هذه الحالة، خسروا منازلهم نتيجة القصف بالبراميل المتفجرة – كانوا أقل ميلاً بكثير ليدعموا الفصائل المسلحة. عوضاً عن ذلك، اختاروا التنصّل الكامل من كافة الجهات المسلحة. كانت هذه الآثار واضحة بشكل خاص بين النساء– وهن مرساة الحياة المدنية اللاتي يستطعن، من خلال سحب دعمهن، التأثير بشكل كبير جداً على عزيمة الفصائل المسلحة. في مقابلاتنا، وافق قياديّون في الفصائل المعارضة على أن ما كسر ظهورهم لم يكن عدم قدرتهم على صد العمليات العسكرية البرية للنظام، إنما فشلهم في حماية المدنيين من العنف.

هذا وتمكنت دمشق من ترجمة الآثار الاستنزافية التراكمية لهذه الاستراتيجية إلى عملة سياسية. أظهر مسح ثانٍ أنّ اللاجئين السوريين الذين جائوا من أحياء اختبرت العنف والخسارة كانوا، بحسب طريقة صياغة السؤال، على استعداد للوصول إلى تسوية مع النظام بنسبة تقارب ضعف (71%) أولئك الذين ينحدرون من مناطق لم يتم المساس بها (35%). كلما كان العنف أقرب، كلما كان الفرد أكثر انفتاحاً لدعم المصالحة.

خاتمة

في سوريا، لم تكن الأسلحة الكيميائية النوع الوحيد، أو حتى الأساسي، من أنواع العنف الجماعي الذي تم إطلاقه على المدنيين. ولكن حملة استخدام الأسلحة الكيميائية التي شنّتها الحكومة تمثل ركناً مشروعاً يمكن حوله بناء إجماع دولي يدعو إلى اتخاذ إجراءات جدّية لحماية المدنيين واحتواء بعض من أسوأ مفرزات حرب ترددت موجات صدمتها في أرجاء المنطقة والعالم.

نرى أن الإجراءات الحاسمة كانت لتحظى بأكبر أثر ممكن لو جاءت بُعيد العملية العسكرية في حماة عام 2014، عندما اتّضح أن السبل الدبلوماسية وحدها لم تكن كافية لتحدّ حتى من أسوأ افراطات الحكومة السورية. كان للمجتمع الدولي فرصة التدخل وإعادة تشكيل الحرب في أكثر مراحلها حسماً. كان لوابل واحد موجه ضد أسطول النظام المروحي أو معامل الذخائر المرتجلة ليلقّي جهاز الأسلحة الكيميائية الخاص بالنظام وكذلك كافة آلات العنف العشوائي الخاصة به، ضربة ذات مغزى. ولكن، رغم قرار القوى الدولية التنحي جانباً، لن يفوت الأوان على إعادة فرض كُلفٍ مجدية على استخدام الأسلحة المذكورة: استخدمت قوات الحكومة السورية الكلورين كسلاح حتى العام 2019، خلال عملية عسكرية على شمال غرب سوريا، حيث يتجمع اليوم أكثر من مليوني مدني في خشية من أسوأ أنواع العنف الذي قدمته هذه الحرب.

كما يظهر تحليلنا، كان لحملات القصف بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية التي قادها النظام أثر مباشر ضئيل على حركة الجبهات. كان لتعطيل هذه الحملات أن يمنع – أو يؤخّر – انتصار النظام بدون أن يقود ذلك إلى انهيار النظام المباشر. تجربة القصف العقابي التي تلت ذلك، بعد الاعتداءات الكيميائية في خان شيخون عام 2017 وفي دوما عام 2018، في بيئة اشتد فيها الصراع أكثر بكثير، تظهر أن التهديد بالتصعيد كان من الممكن احتواؤه بسهولة. ينبغي على هذه النقطة أن تؤخذ جدياً بعين الاعتبار خاصة من قبل الحكومات الأوروبية التي يقلقها تدفّق اللاجئين والمساحات غير المحكومة. كان من الممكن للتعطيل المبكر لمجهود النظام الحربي أن يحدّ من أحد أهم عوامل هرب المدنيين وفشل الحوكمة.